瓦の種類

J型瓦(陶器瓦)

「J形」は、緩やかなカーブを描いた我が国の代表的な形の瓦です。神社・和風住宅など日本建築が培ってきた屋根瓦の伝統美を基本モチーフとし、明治以降に流入した西洋建築のアイデアや工夫を積極的に採り入れ、今日見られる多彩なJ形の世界を形成してきました。

在来工法やプレハブなどの一般住宅はもとより、役所・学校・ホテルなどのコンクリート建築でも多数採用され、「現代建築」に欠かせない屋根瓦となっております。

J型瓦(安田瓦)

安田瓦は新潟県で地域ブランド認定登録を受けた瓦です。その起源は西暦1840年頃とされ、開窯以来約180年の歴史があります。安田瓦は、多量の積雪・風害や塩害など新潟県特有の様々な厳しい気候条件に適応する屋根材として進化してきた瓦です。

製品の特徴としては、優位点として耐圧・耐寒性に優れているという点が挙げられます。雪国新潟の重い雪や凍害に耐えるよう、還元焼成法で引き出される屋根材としての性能が、特に冬季に高い耐圧・耐寒性として効果を発揮してお客様の屋根を守ります。

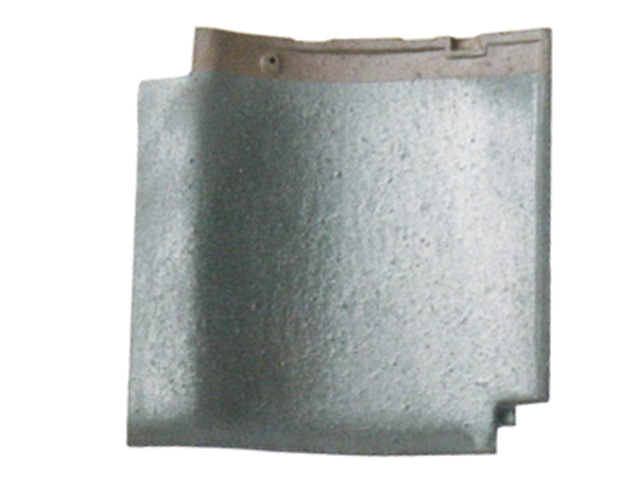

F型瓦

「F形」は、平坦な形をしたシンプルな瓦の事です。また、平板瓦(へいばんかわら)と呼ばれることもあり、その平面形状を活かして凹凸や波形をあしらった洗練されたデザイン感覚の瓦が多数製品化されています。

さらにF形には鬼瓦など特殊な役物瓦が少なく、全体の印象としてはすっきりとした西洋感覚あふれるモダンな屋根に葺きあがります。

S型瓦

「S形」は、断面を見ると緩いS字のカーブを描いている洋風化瓦のことで「S」はスパニッシュのSから名前がついたとも言われています。

かつてのスパニッシュ瓦は、日本の本葺き瓦のように、山と谷が別々の瓦で構成されていました。そのスパニッシュを改良したのがS形で、山と谷が一体となった一枚の瓦で形成されます。その結果、施工性・コストパフォーマンスなどが著しく向上しました。

瓦の性能

1. 耐久性能

屋根は一年中、風雨や寒暖の差にさらされる過酷な条件にあります。住まいの耐久性を考える場合、建物自体の構造強度と屋根材の耐久性・経済性・快適性は慎重に検討すべき課題です。

2. 耐震性能

耐震対策は、建物に屋根材を固定する工法が大事となります。

また、建物の耐震性が重要です。(1981年に改正された建築基準法の耐震設計が施されている場合や、耐震補強工事が施されている場合は、十分な耐久性を発揮しています。)

3. 耐水性能

日本の平均的な年間降水量は1,500mm~2,000mmで、多雨地域では4,500mm以上にも達します。ですから「耐水性」は屋根材の最も重要な条件です。

4. 耐火性能

火事の飛び火による類焼を防ぐには、屋根材の耐火性能が重要ポイントです。草葺き・板葺きの屋根が、瓦屋根へと移行してきた理由の一つがこの耐火性です。建築基準法指定の安全な“不燃材”です。火事による屋根からの類焼を防ぎます。

5. 耐寒性能

屋根が氷点下の外気にさらされる地域では、水分の凍結による屋根材の破損とそれが原因となる雨漏り対策が重要です。耐寒対策は、凍結に強い屋根材選択、小屋裏換気システムの導入などがあります。瓦屋根は耐寒性でも優れた品質を確保し寒冷地でも広く採用されています。

6. 耐候性能

屋根材に求められる耐候性の一つに色の退色があります。住宅の外観の大きな要素である屋根面の退色は、住宅自体のデザイン性、質感、美観に多大な影響を与えてしまいます。

7. 断熱性能

真夏の高温、真冬の寒気にさらされる屋根材には、屋内と屋外の温度をさえぎる遮断性能が必要です。光熱費を抑えつつ、快適に過ごすため、熱容量の大きい瓦屋根は居住空間の快適性を確保する優れた遮断性能を持っています。

8. 防音性能

瓦は、金属屋根やスレート屋根に比べ、ほとんど音を発生させません。外部の騒音をシャットアウトして静かな暮らしを約束する、それが瓦のすぐれた防音性能です。